Was bedeutet psychologische Sicherheit – und warum ist sie so entscheidend für Unternehmen?

Ich möchte dir das Thema mit einer kurzen Anekdote veranschaulichen: Vor gut einem Jahr habe ich in einem selbstorganisierten Team eine Retrospektive moderiert. Das Thema war der interne Feedbackprozess für Mitarbeiter:innengespräche. Die Teilnehmer:innen – in ihrer Rolle Personalentwicklung – waren super motiviert, das Thema endlich richtig zu durchdringen und anzugehen.

Sie sammelten Herausforderungen, formulierten Hypothesen, priorisierten Themen, analysierten sie und leiteten daraus schließlich konkrete To-dos ab. Die Stimmung im Raum war gut und das Team war ready, mit den neuen Erkenntnissen durchzustarten.

Ein Teammitglied allerdings stand etwas abseits, stiller als zuvor und mit einem nachdenklichen Blick, während alle anderen die Ergebnisse feierten. Ich fragte sie: „Was gibt es noch, das gesagt werden sollte?“ Sie zögerte kurz. Dann sagte sie etwas schüchtern: „Wir reden die ganze Zeit davon, Feedback an Rollen zu geben … aber es gibt gar nicht für alle klar definierte Rollen oder ich kenne diese noch nicht.“

Nach diesem Satz wurde es schlagartig still. Diese eine Aussage hat nicht nur die Stimmung, sondern auch die Ergebnisse der Retrospektive verändert. Warum? Ohne klar definierte Rollen wäre alles, was das Team erarbeitet hatte, vermutlich ins Leere gelaufen. Nachdem der erste Schock verdaut war, meinten die anderen Teammitglieder: „Du hast recht, wir kennen zwar die Verantwortlichkeiten, aber aufgrund unserer Zugehörigkeit und nicht aufgrund von definierten Rollen.“

Warum kam diese Aussage von ihr erst so spät? Ihrer Meinung nach, weil sie neu war, unsicher, ob sie das ganze Thema schon richtig durchdrungen hatte, und vor allem die Sorge davor, wie die neuen Kolleg:innen reagieren würden.

Doch genau dieser Moment war der Wendepunkt und der erste Schritt hin zu einem funktionierenden Feedbackprozess. Und genau das – ihr Mut, ihre Offenheit und die Reaktion des Teams – ist psychologische Sicherheit.

Viel zu oft bleiben solche Gedanken unausgesprochen – aus Angst, aus Unsicherheit oder aufgrund von fehlendem Vertrauen, nicht nur bei neuen Teammitgliedern. Und genau das blockiert echtes Vorankommen.

Das Konzept „Psychological Safety“ einfach erklärt

Stell dir vor, du bist neu in einem Team und ihr habt das erste Teammeeting. Würdest du dich trauen zu sagen: „Ich verstehe das nicht“ – oder: „Das sehe ich etwas anders“?

Wenn ja – super! Dann hast du vermutlich das Glück, bisher gute Erfahrungen gemacht zu haben und in einem Team zu arbeiten, in dem bereits psychologische Sicherheit besteht – etwas, das du beim Start schnell spürst. Wenn nicht, don’t worry, du bist nicht allein. Viele Teams befinden sich genau in diesem Zustand: unsicher, angespannt, vorsichtig.

Du erkennst das an Momenten wie beispielsweise Meetings, in denen Stille herrscht und erst danach in der Kaffeeküche offen gesprochen wird. Oder daran, dass du mit Sätzen, wie „Ach, du wieder mit deinen ewigen Verbesserungsvorschlägen“ abgetan wirst, sobald du neue Ideen einbringst.

All das sind Anzeichen dafür, dass psychologische Sicherheit im Team fehlt. Und genau dann bleiben Teams stehen. Keine Weiterentwicklung, weil Feedback ausbleibt. Schwellende Konflikte, weil falsche Harmonie wichtiger erscheint. Ungenutzte Potenziale, weil keine echte Verantwortung übertragen oder übernommen wird. Die Teams verharren im Status-quo.

Psychologische Sicherheit bedeutet, dass Menschen in einem Team sogenannte zwischenmenschliche Risiken eingehen können – ohne Angst vor negativen Konsequenzen. Sie können Fragen stellen, auch wenn sie vielleicht noch so blöd erscheinen. Kritik äußern, ohne sich unbeliebt zu machen. Fehler eingestehen, ohne sich zu schämen. Den Status quo hinterfragen, ohne dafür belächelt oder ausgegrenzt zu werden.

Der Forscher Timothy R. Clark bringt es auf den Punkt:

„Psychologische Sicherheit ist ein Zustand, in dem man sich einbezogen fühlt, sich sicher fühlt zu lernen, sich sicher fühlt, etwas beizutragen, und sich sicher fühlt, den Status quo herauszufordern - all das ohne die Angst, in Verlegenheit gebracht, ausgegrenzt oder bestraft zu werden.“

Diese Definition basiert auf Clarks Modell der vier Stufen psychologischer Sicherheit, die ich im weiteren Verlauf des Artikels noch genauer vorstelle. Sie bieten nicht nur ein theoretisches Modell, sondern auch eine konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du als Führungskraft psychologische Sicherheit gezielt aufbauen und stärken kannst.

Warum ist psychologische Sicherheit der Grundstein für High-Performance im Team?

Psychologische Sicherheit ist kein nice-to-have, sondern das tragende Fundament von High-Performance-Teams. Amy Edmondson, die den Begriff der psychologischen Sicherheit unteranderem geprägt hat, untersuchte, ob bessere Krankenhausteams weniger Fehler machen.

Spannend bei dieser Untersuchung ist, dass genau das Gegenteil der Fall war. Sie fand heraus, dass Teams mit einer hohen Fehlerquote häufig besser arbeiteten als die Teams, die eine niedrige Fehlerquote aufwiesen. Das lag nicht daran, dass die Teams mit höherer Fehlerquote tatsächlich mehr Fehler machten, sondern an der psychologischen Sicherheit, die in diesen Teams herrschte. Dadurch fühlten sich diese Mitarbeiter:innen sicher genug ihre Fehler offen anzusprechen und zuzugeben.

Sie hatten keine Angst davor, von den anderen bloßgestellt oder bestraft zu werden. Wodurch das gesamte Team die Chance hatte, durch diese Fehler zu lernen, sich selbst und die Arbeitsprozesse weiterzuentwickeln und natürlich die Fehler in Zukunft zu vermeiden. In Teams mit niedriger psychologischer Sicherheit wurden Fehler oft verschwiegen, aus Angst vor den Konsequenzen.

Der entscheidende Faktor, der das Konzept der psychologischen Sicherheit im Unternehmenskontext interessant machte, war jedoch das „Aristoteles Projekt“ von Google.

Spätestens seit diesem Projekt ist klar, ohne psychologische Sicherheit keine echte und gesunde High-Performance. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass es mitten im echten Unternehmensalltag durchgeführt wurde. Über zwei Jahre hinweg analysierte Google 180 Teams, um herauszufinden: Was unterscheidet wirklich erfolgreiche Teams von Anderen?

Google identifizierte fünf Schlüsselfaktoren, die erfolgreiche Teams auszeichnen:

Psychologische Sicherheit: Teammitglieder fühlen sich zugehörig, trauen sich, Fragen zu stellen, Fehler zuzugeben und den Status-Quo in Frage zu stellen – ohne Angst vor Konsequenzen.

- Zuverlässigkeit: Teammitglieder können sich aufeinander verlassen. Alle im Team halten sich an Zusagen, übernehmen Verantwortung für die Gesamtleistung des Teams und halten sich an Vereinbarungen.

- Struktur & Klarheit: Rollen, Entscheidungen, Prozesse und Ziele sind klar definiert. Alle Teammitglieder wissen woran gearbeitet wird und warum.

- Sinnhaftigkeit: Die Arbeit wird von jedem Teammitglied als persönlich bedeutungsvoll erlebt.

- Wirksamkeit: Jedes Teammitglied hat das Gefühl, dass die eigene Arbeit wirksam ist und einen echten Impact auf die Team- und die Unternehmensziele hat.

Besonders spannend ist, dass die Studie außerdem gezeigt hat, dass ohne psychologische Sicherheit, die anderen Faktoren nicht wirksam sind.

Psychologisch sicher arbeiten – was bedeutet das im Alltag?

Im Kern heißt psychologisch sicher arbeiten, angstfrei zu arbeiten.

In einem Umfeld mit psychologischer Sicherheit fühlst du dich akzeptiert – so, wie du bist. Es ist wie unter guten Freunden: Du zweifelst nicht daran, ob du willkommen oder „okay“ bist. Du bist da, mit allem, was dich als Mensch ausmacht.

Du traust dich, Fragen zu stellen, auch wenn sie noch so doof erscheinen, zuzugeben, wenn du etwas nicht weißt. Du holst dir konstruktives Feedback aktiv ein und gibst es auch und das alles ohne die Angst dafür ausgelacht zu werden oder als „dumm“ dazustehen.

Du übernimmst Verantwortung für deine Rolle und leistest einen aktiven Beitrag.

Und du traust dich, die Wahrheit auszusprechen, egal wer im Raum ist. Auch wenn diese möglichweise wehtut und Dinge in Frage stellt, die vielleicht „schon immer so“ waren.

Fehlt diese Sicherheit, übernimmt dein Selbstschutz, dein Handeln.

Selbstschutz heißt in diesem Fall, du stellst keine Fragen, damit du nicht als Unwissend dastehst. Du gibst weder Schwächen noch Fehler zu, um nicht inkompetent zu wirken. Du kritisierst niemals des Status-Quo, weil du nicht negativ auffallen willst und du bringst auch keine Ideen ein, weil du dich nicht aufdrängen möchtest.

Psychologische Sicherheit nimmt diesen Druck von dir und schafft Räume für Ehrlichkeit, echte Beteilung und wirksame Zusammenarbeit.

Wie entsteht psychologische Sicherheit im Team?

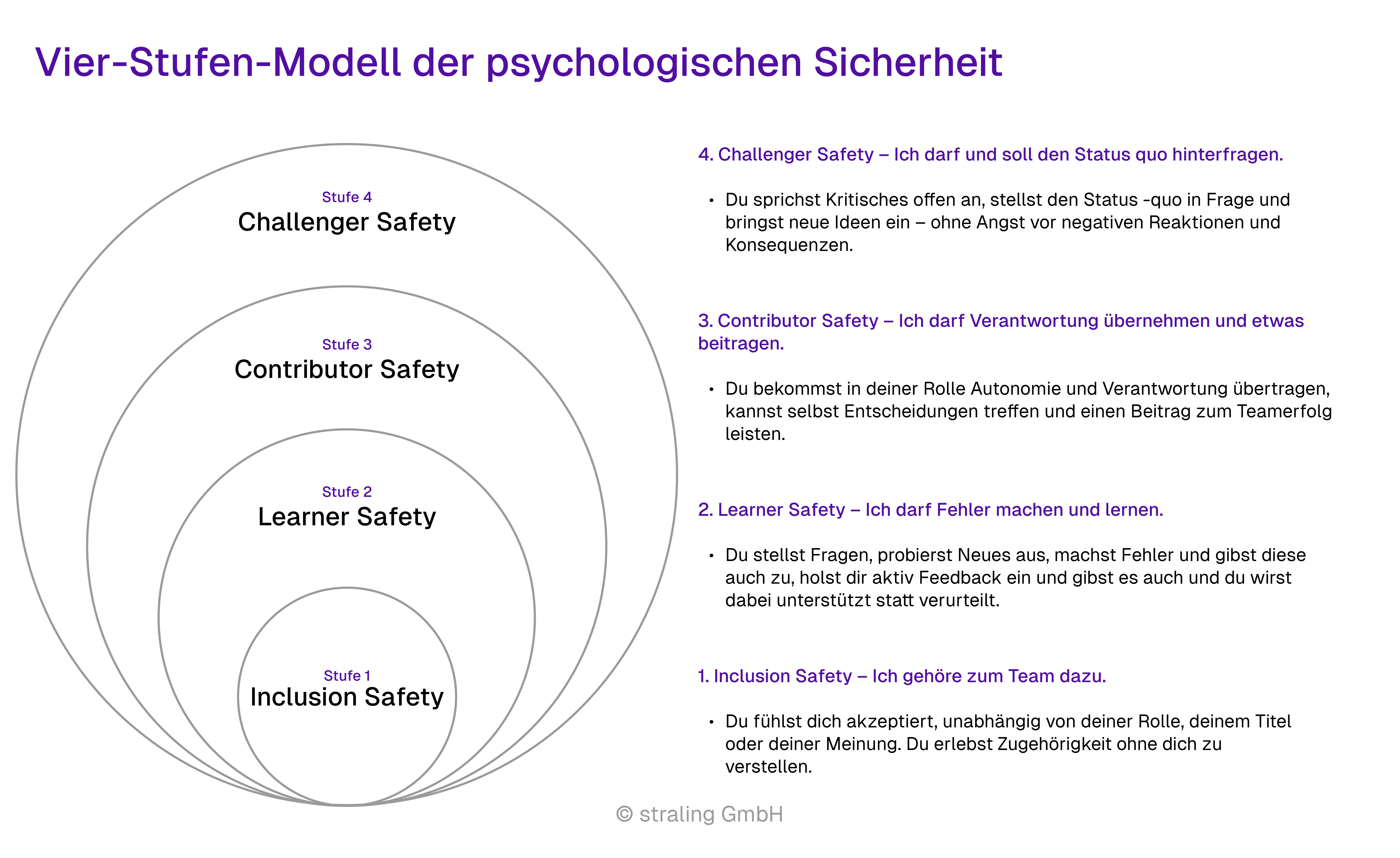

Psychologische Sicherheit ist kein Zufall – sie entsteht dadurch, dass man sie vorlebt und praktiziert. Timothy R. Clark hat vier Stufen definiert, die Teams auf dem Weg zu echter psychologischer Sicherheit durchlaufen:

1. Inclusion Safety – Ich gehöre zum Team dazu.

Du fühlst dich akzeptiert, unabhängig von deiner Rolle, deinem Titel oder deiner Meinung. Du erlebst Zugehörigkeit ohne dich zu verstellen.

2. Learner Safety – Ich darf Fehler machen und lernen.

Du stellst Fragen, probierst Neues aus, machst Fehler und gibst diese auch zu, holst dir aktiv Feedback ein und gibst es auch und du wirst dabei unterstützt statt verurteilt.

3. Contributor Safety – Ich darf Verantwortung übernehmen und etwas beitragen.

Du bekommst in deiner Rolle Autonomie und Verantwortung übertragen, kannst selbst Entscheidungen treffen und einen Beitrag zum Teamerfolg leisten.

4. Challenger Safety – Ich darf und soll den Status quo hinterfragen.

Du sprichst Kritisches offen an, stellst den Status -quo in Frage und bringst neue Ideen ein – ohne Angst vor negativen Reaktionen und Konsequenzen.

Die Rolle der Führungskraft: Wie Führungskräfte psychologische Sicherheit fördern

Führungskräfte spielen eine zentrale Rolle: Wer psychologische Sicherheit im Team aufbauen will, sollte sich an diesen vier Stufen orientieren. Sie zeigen konkret, wo ein Team steht und wie es gezielt weiterwachsen kann.

Die Führungskraft als Vorbild | Vertrauen vorleben (Inclusion Safety)

Die erste Stufe der psychologischer Sicherheit ist die Basis von allen weiteren Stufen – das Gefühl der Zugehörigkeit. Durch den Start in einem Team, wirst du zwar formell Teil des Teams, aber das reicht nicht aus. Echte Zugehörigkeit entsteht durch die informelle Aufnahme durch das Team und zwar nicht aufgrund deiner Rolle, sondern weil du als Mensch zählst.

Diese Form von Verbundenheit entsteht dann, wenn wir nicht auf die Dinge schauen, die uns trennen, sondern auf das, was uns verbindet und was unter der sichtbaren Oberfläche liegt.

Die Forschung bestätigt das: Studien des MIT Human Dynamics Lab zeigen, dass Teams umso effektiver arbeiten, je schneller und tiefer sie sich kennenlernen. Denn genau diese Nähe schafft Empathie, wodurch dann auch Vertrauen entstehen kann.

Ironischerweise steht dem oft unsere eigene Unsicherheit im Weg. Damit will ich sagen, häufig trauen wir uns nicht, uns verletzlich zu zeigen, darüber zu sprechen, wovor wir möglicherweise Angst haben, wo unsere Schwächen liegen, oder welche irritierenden Charaktereigenschaften uns ausmachen. Doch genau der Austausch über diese Dinge schafft Verbundenheit und damit Vertrauen.

Ich begleite schon seit längerem ein Team, dass jedes Mal, wenn ein neues Teammitglied dazukommt einen Workshop zum Kennenlernen durchführt. In diesem Kennenlernen beantworten die Teammitglieder Fragen wie beispielsweise:

- Meine Top 3 Bedürfnisse im Arbeitskontext: Was brauche ich, um wirklich gut zu arbeiten? Und warum brauche ich das?

- Persönlichkeitsmerkmale, die mich kennzeichnen und andere vielleicht irritieren: Was sind drei ehrliche, ungefilterte Dinge, über mich, die andere unbedingt wissen sollten?

- Dinge, mit denen ich mich schwertue: Was sind drei ehrliche, ungefilterte Dinge, die mir schwerfallen und bei denen ich mich über Unterstützung freue?

Das Kennenlernen dient dazu, so schnell wie möglich unter die Oberfläche zu blicken und Verbundenheit damit aktiv zu fördern.

Feedback und Fehler vorleben (Learner Safety)

In der zweiten Stufe der psychologischen Sicherheit geht es darum, ein Klima zu schaffen, in dem Lernen möglich wird und in dem Feedback ein genauso natürlicher Bestandteil des Arbeitsalltages ist wie das wöchentliche JourFixe.

Es geht darum, Fragen zu stellen, Dinge auszuprobieren, Fehler zu machen, sie zuzugeben und Anpassungen vorzunehmen, um dadurch das Bestmögliche aus der eigenen Arbeit herauszuholen. Das alles trauen sich Teams nur, wenn sie keine Angst vor negativen Konsequenzen haben.

Doch was sehen und hören wir in Unternehmen? Aussagen wie „Wenn ich um Hilfe bitte, wirke ich schwach“.

Und genau das hält Teams davon ab, wirkliche Weiterentwicklung und Wachstum zu leben und zu erleben.

Als Führungskraft kannst du diese Lernatmosphäre aktiv fördern, indem du es einerseits selbst vorlebst. Also selbst nach Feedback fragst, die eigene Arbeit in Frage stellst und eigene Fehler offen eingestehst. Und andererseits in dem du feste Formate etablierst, die dieses Verhalten unterstützen.

Ein gutes Beispiel dafür sind Retrospektiven. Der regelmäßige Blick zurück und auch nach vorne, in einem sicheren Raum – ohne Schuldzuweisungen – stärkt Feedback als einen festen Bestandteil des Arbeitsalltages und macht Lernen erlebbar.

Außerdem kannst du auch feste Formate einführen, um regelmäßig Projekte und Konzepte zu challengen. Hierfür können beispielsweise die Leitfragen „Was fehlt?“ und „Warum könnte das nicht funktionieren?“ genutzt werden.

Gibt es feste Formate wie Retrospektiven oder ein solch ein Meeting, wird dadurch aktiv das Verhalten des Lernens und des Wachstums gefördert.

Autonomie und Verantwortung verteilen (Contributor Safety)

In dieser dritten Stufe geht es darum, nicht nur dabei zu sein, sondern einen echten Beitrag zu leisten, mit echter Verantwortung und echter Autonomie.

Timothy R. Clark nutzt hierfür zur Verdeutlichung die Parallele zum Mannschaftssport. Bist du in deiner Mannschaft akzeptiert, dann fühlst du dich zugehörig. Bist du im Training mit dabei, wirst du dich weiterentwickeln und etwas lernen. Sitzt du dann jedoch immer nur auf der Bank, wirst du niemals dein volles Potenzial entfalten und einen echten Beitrag zum Erfolg leisten können.

Und genauso ist das auch in Unternehmen. Mitarbeiter:innen, die niemals wirklich einen Beitrag leisten dürfen, keine echte Verantwortung bekommen und keine Autonomie erleben, werden irgendwann innerlich kündigen oder das Unternehmen tatsächlich verlassen.

Diese Verantwortung kann beispielsweise mit dem Tool - Delegation Poker- Stück für Stück an Mitarbeiter:innen abgegeben werden und schafft gleichzeitig Transparenz über den aktuellen Stand und den Entwicklungsweg.

Den Status-quo challengen (Challenger Safety)

Die letzte Stufe ist die Herausforderndste von allen. Hier geht es darum, die eigene Arbeit, die Arbeit des Teams sowie Prozesse im Team immer wieder in Frage zu stellen. Genau von diesem Wachstum hängt heutzutage der Unternehmenserfolg ab. Wer alles macht, so wie es immer war, wird im schlimmsten Fall bald gar nichts mehr tun.

Auch hier geht es darum, dieses Verhalten als Führungskraft aktiv zu fördern. Du kannst beispielsweise viele Fragen stellen, wie z.B. „Wie könnte es noch gehen?“, um immer wieder einen Perspektivwechsel anzuregen und aktiv andere Meinungen einzuholen. Es geht darum eine neugierige Haltung zu entwickeln und das eigen Ego hintenanzustellen.

Doch das ist leichter gesagt als getan, denn wer stellt schon gerne die eigene Arbeit in Frage? Genau aus diesem Grund ist es wichtig, auf die Stufen davor Zeit zu investieren. Denn nur wer sich sicher fühlt und weiß, dass es keine negativen Konsequenzen haben wird, weder menschlich noch fachlich, wird sich trauen unbequeme Wahrheiten auszusprechen.

Employer Branding trifft auf psychologische Sicherheit: Eine strategische Allianz

Warum psychologische Sicherheit im Employer Branding eine Schlüsselrolle spielt

Wer echtes Employer Branding betreibt und nicht nur eine reine Hochglanzkampagne, wird um das Thema psychologische Sicherheit nicht herumkommen. In meinem Verständnis von Employer Branding geht es darum, eine glaubwürdige und attraktive Arbeitgebermarke aufzubauen, die auf der realen Unternehmenskultur basiert mit dem Ziel, passende Mitarbeiter:innen für sich zu begeistern und natürlich auch langfristig zu halten.

Das ist vor allem wichtig, wenn wir uns die neueste Gallup-Studie zum Engagement Index anschauen, die jedes Jahr erschreckendere Zahlen liefert. Dieses Jahr sogar mit einem historischen Tiefstand von gerade mal 9%, was die emotionale Bindung an den Arbeitgeber angeht.

Diese emotionale Bindung ist jedoch essenziell: für Engagement, geringe Fehlzeiten und eine niedrige Wechselbereitschaft. Wir brauchen sie für die Bindung ans Unternehmen, die Entfaltung von Potenzialen und gesundes Arbeiten.

Psychologische Sicherheit schafft ein Arbeitsumfeld, das genau das ermöglicht und wird so zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor im Employer Branding. Denn emotionale Bindung entsteht durch Vertrauen, nicht durch Benefits. Ebenso braucht eine emotionale Arbeitgebermarke vor allem eines: Authentizität. Und diese Authentizität steht auf der ersten Stufe der psychologischen Sicherheit und ist somit ihre Basis.

HR als strategischer Partner zur Förderung von Psychological Safety

Wenn HR psychologische Sicherheit strategisch fördern will, beginnt diese Arbeit lange vor der Veröffentlichung der nächsten Stellenausschreibung. Ein entscheidender Hebel ist, wie oben dargestellt, die Entwicklung der Führungskräfte, damit diese in der Lage sind, psychologischer Sicherheit in ihren Teams aufzubauen und zu fördern.

Gleichzeitig – und darum geht es in diesem Abschnitt – kann HR bereits in der gesamten Bewerber:innenjourney und in der Außendarstellung des Unternehmens zur Förderung psychologischer Sicherheit beitragen.

Psychologische Sicherheit beginnt in der Stellenausschreibung

Kultur lässt sich bereits durch eine Stellenanzeige vermitteln. Formulierungen wie:

„Du musst nicht alles mitbringen, solange du Lust auf Lernen & Wachstum hast“ signalisieren, dass es im Unternehmen nicht um`s Schaulaufen geht, sondern um echte Entwicklung und Wachstum. Das vermittelt ein ganz anderes Bild als die Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau. Solche scheinbaren Kleinigkeiten in der Formulierung zeigen, dass psychologische Sicherheit in der Unternehmenskultur verankert ist, dass man scheitern darf, wachsen kann und als Mensch gesehen wird.

Stell dir nur mal vor, du liest eine Stellenanzeige und findest keine Floskeln, keine Buzzwords, sondern Worte, die dir beim Lesen das Gefühl geben, echt zu sein. Es ist wie beim Lesen von Nachrichten auf einer Datingplattform: Bei manchen spürst du echtes Interesse, du darfst authentisch sein, wirst als Mensch geschätzt. Bei anderen hast du das Gefühl, dich verstellen zu müssen, um Erwartungen zu erfüllen, die nie ausgesprochen wurden, aber zwischen den Zeilen mitschwingen.

Diese Erfahrung lässt sich auch auf Bewerbungsprozesse übertragen.

Bewerbungsprozesse als vertrauensbildende Maßnahme

Kandidat:innen merken schnell, ob echtes Interesse an ihnen besteht oder nur an ihrem Lebenslauf. Fragen wie: „Was brauchst du, um dein volles Potenzial zu entfalten?“ oder „Was macht dich als Mensch aus?“ zeigen, dass das Unternehmen bereit ist, in Beziehungen zu investieren und nicht nur zu bewerten.

Transparenz & Feedback

Ein transparenter Bewerbungsprozess gibt bereits vorab Sicherheit. Informiere die Bewerber:innen: Wer ist beteiligt? Wie läuft der Prozess ab? Wann gibt es Rückmeldung? Und halte dich auch daran.

Auch Feedback spielt bereits hier eine Rolle. Ehrliche, persönliche Rückmeldungen statt generischer Absagen können selbst bei einer Ablehnung das Vertrauen in die Arbeitgebermarke stärken. Auch Absagen sind Teil der Marke, sie dürfen ehrlich, respektvoll und stärkend formuliert sein.

Kultur sichtbar machen – durch echte Stimmen

Psychologische Sicherheit wird greifbar, wenn Mitarbeiter:innen selbst erzählen, wann sie sich z.B. im Unternehmen sicher gefühlt haben, wie mit Fehlern umgegangen wird, oder welche Alltagsformate für Feedback existieren – jenseits vom Jahresgespräch.

Solche echten Einblicke, gerne orientiert an der vier Stufen der psychologischen Sicherheit, machen Unternehmenskultur sichtbar und emotional erlebbar.

Zusammenfassend lässt sich sagen psychologische Sicherheit ist ein wichtiger Bestandteil des Employer Branding, weil es im innen für Menschlichkeit, Vertrauen und gesunde High-Performance-Teams sorgt, die im außen einen echten und anziehenden Unterschied für eine Arbeitgebermarke schaffen.

stråling Schlusswort:

Psychologische Sicherheit beschreibt weit mehr als ein gutes Gefühl im Workplace. Sie ist der unsichtbare Motor hinter Innovation, echter Fehlerkultur, Learning und agiler Zusammenarbeit – und damit entscheidend für den Erfolg von Teams. Studien von Harvard-Professorin Amy Edmondson, veröffentlicht u. a. im Administrative Science Quarterly, zeigen deutlich: In einem psychologisch sicheren Umfeld trauen sich mitarbeitende, offen über Fehler zu sprechen, Verantwortung zu übernehmen und den Status quo zu challengen – ohne Angst vor negativen Konsequenzen. Genau so entsteht eine positive Fehlerkultur und eine produktive Arbeitsatmosphäre.

Wer nach außen als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden will, muss im Inneren authentisch sein. Und psychologische Sicherheit beeinflusst maßgeblich, ob sich mitarbeitende wirklich zeigen können – mit all ihren Stärken, Ideen und Unsicherheiten. Sie ist die Basis für eine Arbeitskultur, in der Vertrauen vorherrscht, Feedback gegeben und Feedback eingeholt wird und Innovation von allen mitgetragen wird – nicht nur von wenigen Mutigen.

Viele Unternehmen investieren viel in Branding, Kampagnen und Benefits. Doch keine Maßnahme wirkt so tief und nachhaltig wie eine Kultur der psychologischen Sicherheit. Denn emotionale Bindung entsteht nicht durch Kickertische – sondern durch das Gefühl von Sicherheit, gesehen zu werden und sich sicher genug zu fühlen, um die eigene Komfortzone zu verlassen.

Wer Employer Branding strategisch denkt, erkennt: Die wahre Arbeitgebermarke entsteht innerhalb eines Teams. Genau dort, wo Menschen angstfrei arbeiten und wachsen können.